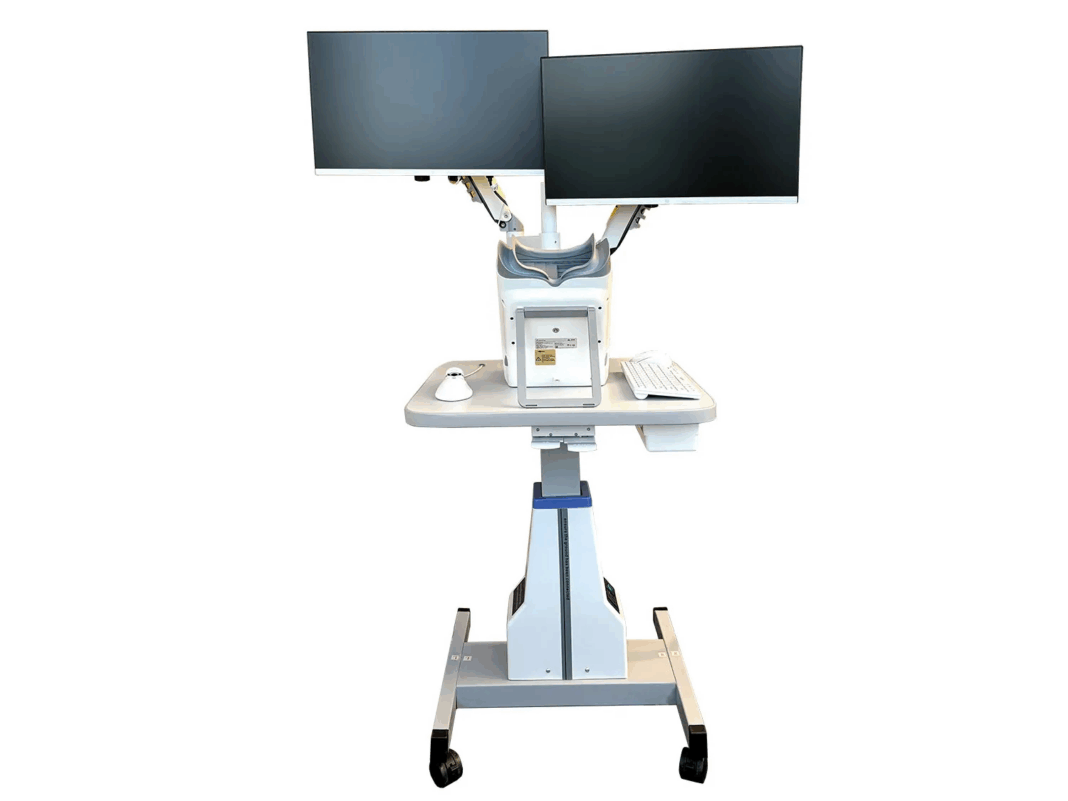

医師による診断は、これまで血液検査・CTスキャン・専門医による診察を要することが多かった。だが ARK の OREUM は、眼底(網膜)のスキャン画像を利用して、心臓・腎臓・自律神経系などの異常を非侵襲に予測する技術を提供する。眼底には微小血管や神経線維が密集しており、血流の変化・血管の微細な損傷などが、体全体の健康状態の指標となるからだ。

🧠 AIモデルと効率的な設計

OREUM のコアは、釜山国立大学病院で集められ検証された数十万件の医療画像データで訓練された AI エンジンだ。従来の畳み込みニューラルネットワーク(CNN)形式をそのまま使うのではなく、ネットワークの“ボトルネック”層(情報の要となる部分)に着目することで、より高速かつ効率的に予測を行う設計がなされている。これにより、画像取得から結果提示までの時間を短縮でき、臨床現場での使いやすさが向上する。

🏥 実際の利用プロセスと医療機関の現場

看護師や一般診療医が眼底カメラを用いて画像を取得し、OREUM の AI が目の病気だけでなく心血管・腎機能に関するリスクも解析する。結果は数分で得られ、視覚的な説明や患者向けの分かりやすい言葉での解説が付くため、現場での採用障壁が低い。さらに、医療機関の PACS(医用画像管理システム)と DICOM 形式で統合可能な ARK-Bridge 機能を備えており、データ管理が整然と行えるのも特徴だ。

🌍 普及戦略と規制対応

ARK 社はすでに CE 認証および ISO 認証を取得しており、欧州・東南アジア市場への展開を視野に入れている。病院や診療所だけでなく、視力測定を受ける眼鏡店などでも導入可能性を検討中で、定期的な視力チェックの流れに組み込むことで、慢性疾患の早期発見を一般化させようという戦略だ。CES 2026 やドイツの MEDICA でも国際的な紹介が予定されている。

🔍 期待される利点と留意点

利点

•患者にとっては、侵襲性のある検査を減らし、時間・コストを節約できる。

•早期発見が可能になることで、治療開始が早まり慢性疾患の進行を抑制できる可能性。

•医療提供者には専門医リソースへの依存を減らし、プライマリ・ケアでの診断能力を強化できる。

留意点

•AI予測による結果はあくまで「補助」であり、確定診断ではないこと。

•データ・プライバシーおよび画像の質・取得方法の標準化が不可欠。

•視力測定器具や眼底カメラを持たない地域では導入が困難な場合がある。

✅ 総評

OREUM は、眼底画像という従来の診療プロセスで見過ごされがちな器官の観察を全身健康診断の入口に変える可能性を持つ技術だ。AI による予測精度・効率性・非侵襲性を兼ね備えており、慢性疾患モニタリングのスタンダードを変えるかもしれない。実用性・アクセス性・規制適合性の三点が、この技術の普及を左右する鍵となるだろう。技術革新と医療現場の架け橋として、今後の展開に強い注目が集まる。